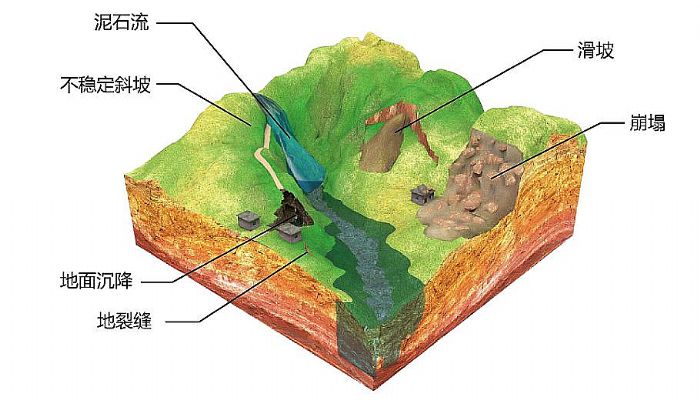

我國山地丘陵地質條件復雜,自然變遷和人為破壞是地質災害發生的主要原因,主要災害形態包括:崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、地裂縫和地面下沉等,由于災害隱患多、分布廣、防范難度大,導致我國是世界上地質災害最嚴重、受威脅人口最多的國家之一。

地質災害防治工作與人民群眾生命財產安全直接相關,在“十三五”期間基于物聯網、人工智能、網絡感知、數字孿生等科學技術力量,逐漸完善提升地質災害調查評價、監測分析、綜合治理、應急預警防范四大工程治理體系,全面提升地質災害預警防御能力,加強防災減災體系建設,以最大程度地避免和減少人員傷亡及財產損失,以維護群眾利益為目標,對地質災害防治工作突出更高的要求。

地質災害監測平臺將建立在一個覆蓋到市、縣、鄉、鎮、村五級政府地質災害數據采集的基礎上,以3DGIS地理信息系統作為三維可視化平臺,地質災害預警模型搭建為核心,構建一套完善的科學化、標準化、信息化的物聯網智能化服務系統,并支持設備到云端安全可靠的運行,雙向數據傳輸,通過對監控區域的自動、連續、實時的在線監測,遠程實時在線控制,在業務平臺和監測設備之間搭建起高效、穩定、安全的完整的設備生命周期管理功能基礎平臺。

數字孿生監測預警平臺

平臺以2D地圖、3DGIS地理信息、全景地圖、工程地圖以數字孿生三維可視化漫游路徑方式查看監測預警平臺展示,不僅包括傳感器、數據接收、信息采集、數據查詢、預警模型、分析統計、儲存、設備運維等功能,還在基于此功能決策的基礎上,根據等級預警狀態顯示將地質災害受災范圍通過通訊設備等方式,將信息及時準確的傳達到接收人員、能夠及時準確的掌握受災地區整體的安全狀態。

GIS地理信息測量

由于導航技術、全球定位技術和遙感技術的發展, 國家基礎測繪的地形測量工作可以主要利用衛星和機載的地形測繪系統進行。當傳感器記錄地球表面的地形、地物的影像信息時,GPS/ 恒星/ 慣性組合導航系統能同時以地形測量所要求的精度。

整合復雜性地形、運用多個監測模塊與專業的地形分析功能,無論從硬件層面到軟件層面的結合,將實現3DGIS監測數據值的實時無縫銜接,同時利用多種測量功能對進行地形圖野外數據采集,包括各地物點、地形點的平面位置和高程數據等。

監測設備管理

利用監測設備與地圖相結合的方式,在整體后臺管理大屏上進行顯示、瀏覽、查看,展示不同設備的實時在線、離線狀態、運行狀況、老化程度等,同時通過傳感器的關聯還提供傳感器的管理維護和查看功能、傳感器監測數據查看功能。

整體圍繞著圍繞設備的“維、修、檢”各個環節,建立一套自動化、閉環式、高效的設備運維管理體系,協助監測體系中管理部門、運維單位第一時間發現問題通知設備廠商人員完成現場設備維護工作,確保監測設備處于完好狀態,充分發揮設備效能。

監測預警分析

預警分析是地質災害發生波動的核心功能,提供多維設備、單監測要素及多監測要素的綜合分析,綜合某一時間段內的靜態數據、動態數據對比分析,可快速定位曲線的波動時間。并統計各類項目、時間點監測的變化情況,GIS地理信息災害監測系統平臺可提供多維度、多功能統計分析,用戶可根據自定義條件和統計結果保存在云服務器文件中,同時數據數值導出到本地以便后續查看使用。

通過平臺實時、分類、分級推送至相關人員,使接收預警消息的管理人員、專業技術人員、群測群防員及時采取防御措施,最大限度地減少人員傷亡和財產損失。實現歷史預警和實時預警,為業務人員分析地質災害穩定性提供幫助,為超前預測預報提供決策信息和科學依據。

結束語

著眼未來,上海臻圖信息(ZTMAP)將充分利用在信息行業的經驗和技術積累,結合地質災害監測方面的專業人員建立一套科學完善的一體化GIS地理信息監測預警平臺,實現了地質災害防治管理的科學化、信息化、標準化和可視化。為地質災害防治工作質量、效率和管理水平的提高奠定基礎,并提供一套可靠、實用、專業的地質災害監測與預警系統解決方案。

明基投影機

明基投影機 堅果投影機

堅果投影機 科視投影機

科視投影機 極米投影機

極米投影機 SONNOC投影機

SONNOC投影機 寶視來投影機

寶視來投影機 視美樂投影機

視美樂投影機 當貝投影機

當貝投影機 哈趣投影機

哈趣投影機 WAP手機版

WAP手機版 建議反饋

建議反饋 官方微博

官方微博 微信掃一掃

微信掃一掃 PjTime

PjTime