2018年第一季度,激光投影市場的開局“喜憂參半”。即有數字電影機7成的增幅,普通工程機和激光電視4成的“好成績”,也有商務市場不緊不慢的低位徘徊,甚至有教育市場的5000臺的同比“小跌”——后者更是拉低激光投影市場成長率下降到19%.

成長數據的兩級分化,表明激光投影市場已經走過“概念期”的爆發成長階段,正在日益進入以“價值體驗”為核心的“理性成長”階段。在這一階段,激光投影的技術光環,讓位于應用價值,市場選擇更具理性,行業普及動力已經發生內生性轉折。

激光投影普及第一個挑戰:“價格”

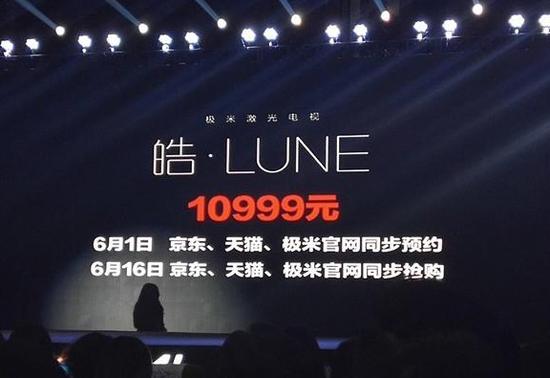

2018年1-5月份,激光投影機市場的新品更多集中在“家用市場”。其中,更是超過9成的家用新品,刷新了“價格線”的最低尺度。甚至很多產品以“犧牲”性能指標為代價,也要“擠入萬元門檻”。

同樣是“拼命擠入萬元門檻”的家用投影產品,還包括廉價4K機型,以及奧圖碼的一款4K led投影機型。可以說,2018年上半年,家用投影市場最大的亮點就是“新品價格低”。而且是4K和激光兩條線,都在走低價格路線。

共同的市場選擇往往是基于“同一市場規律”得出的戰略:即,在大多數投影機產品價格在3000-7000元價位的行業背景下,想要獲得更多的銷售規模,必須具有成本上的優勢。這個道理也適用于“激光投影第一大市場”:教育。

在2015年,激光教育投影入市以來,亦以高速成長,實現了2017年近18萬臺的規模,持續保持激光投影應用“一哥”地位。在這一成長率的幕后,激光教育機的均價則從22000元,下降到了11000元。即三年均價下降50%。價格的下降大幅壓縮了教育市場采購的成本,結合激光自身在色彩、對比度、耗材、防塵等方面的優勢,教育市場份額不斷擴大。

這些激光行業成長的經驗,表明一個道理:激光投影市場規模與產品均價之間存在明確的“負相關”。形成這種邏輯的規律包括兩個層面:第一是,客戶的實際承受能力——能承受更高價位產品的采購者也往往更少;第二是,競爭產品,包括汞燈投影、平板電視、微投等產品的“固有更低價位”。

行業專家認為,雖然激光顯示的好處顯而易見,但是在“功能采購邏輯下”、“應用價值尺度中”,只有新技術產品的價格僅有競爭產品1.5倍,或者更低時,才會形成一定的“規模替代”。——從反射式超短焦教育機、激光電視看,這個價位既是1萬元左右:這是目前教育市場和激光電視市場,能夠越上十萬級,甚至更高規模臺階的基礎。

但是,在商用零售市場,主流汞燈投影機型不過3000元價位,這樣的市場中,激光技術的份額只能徘徊在2-3%;微投為代表的娛樂機型市場,均價更是只有2100元,激光技術產品的占比則可以忽略。——即因為價格更高,激光投影并沒有真正在零售商務、微投娛樂這兩個百萬級別的市場占住腳跟。

從未來市場發展看,激光電視在傳統家用投影市場的規模、激光教育在教育投影市場的規模、激光工程在工程投影市場的規模“都已經過半,甚至上升到7成”;在數字電影放映市場的規模,則已經形成“完全替代汞燈”的趨勢。這使得激光投影的潛在增長市場會逐漸轉移到“更為普及化”的商用零售和家用領域。——這兩個市場對低價格的需求只會更強烈。

激光投影普及的第二個挑戰:“應用強度”

激光產品價格高,但是好處也很明確——例如,沒有燈泡耗材。這在產品使用成本上,提供了低維護、零耗材的優勢。這個優勢也是激光投影最核心的賣點。但是,是不是所有的客戶都對這一點“高度需要”呢?

比如,在數字電影放映機市場,電影院線的“生意只要持續”,放映機就需要“高強度工作”。而且設備維護或者設備故障,可能造成的放映廳損失也是巨大的。這一點使得數字電影放映機行業是“激光技術占比最高”的市場,基本形成了對傳統光源的替代——不僅新采購機型均為激光產品,即有機型的激光改造也達到了一萬多臺(而截止2017年底,全國市場不過擁有電影熒幕5萬塊)。用業內人士的話說,高強度的應用,讓電影院的存量放映機市場,都實現了激光占比過半,更不要說新品采購了。

但是,在應用強度上也有反向的例子——在商務零售市場,中小公司會議室,投影機的使用頻度并不高。甚至很多時候只是每周應用兩三次。這時候,汞燈產品數千小時的壽命,已經足以滿足客戶5年以上的設備應用需求。激光投影機更長的光源壽命,無法轉化成應用者的“體驗價值”。這導致這一百萬臺規模的市場,對激光需求量僅有兩三萬臺。

類似的道理也影響工程市場的采購:在工程市場,7成的客戶已經認可激光的優勢;然而投影廠商還在持續推出汞燈工程新品——后者主要搶占兩個市場,1.低價格工程市場;2.低應用強度工程市場。如果基本每周應用四五個小時,那么顯然汞燈工程機的可選擇性依然很強。

通過以上分析可以看到,投影機作為一個“基礎工具”,激光帶來的壽命價值,必須在“高強度消耗壽命”的時候才能“真實體驗到”。如果一個市場,應用強度不足,而激光產品價格又明顯高過競爭品,激光投影的競爭力就會大打折扣。

而且,即便在光源壽命概念激光占據優勢的結論已經廣泛深入人心的時候,汞燈陣營也沒有“主動放棄競爭”。經濟狀態下10000小時壽命的汞燈產品已經大量出現在商教和家用市場。汞燈技術自身的進步,更為汞燈產品增添了“競爭資本”,在這一背景下,業內企業均認為“汞燈和激光光源”,以“價格高地差異為基礎”,在“不同使用強度”的市場,各自占據各自的份額,將成為一種“常態”。

激光投影普及的第三個挑戰:“競爭者的挑戰”

上文提到,汞燈產品已經可以實現經濟亮度,比如2500-3000流明機型的10000小時壽命。作為激光光源技術的“替代對象”,汞燈的進步自然是激光普及的“障礙”。而且這種“技術進步”帶來的市場變革尚未結束。

2018年第一季度,眾多投影品牌加強了HLD光源投影產品,特備是教育機型的市場拓展——這是第一季度,激光教育機銷量小幅下滑的主要原因之一。

從純技術角度看,激光和HLD比較,具有絕對優勢。激光投影可以實現從幾百流明到10萬流明的各種亮度需求。LED產品則只能提供幾百流明到2000流明的亮度,HLD在LED的基礎上進行了技術創新,也只能滿足2000-6000流明的亮度需要。——二者技術的“強弱”分明易見。但是,為何還有很多廠商推出HLD機型呢?

一方面,更為豐富的技術供給,有利于廠商的贏利,同時,HLD也可以針對人們對激光安全性的擔憂(這種擔憂是沒有任何依據的,也是沒有必要的),大打“健康”口號;另一方面,廠商們推出HLD機型的更深刻的原因來自于對于LED技術的“成本潛力自信”。作為HLD技術的創造者,飛利浦非常著重的在宣傳中指出,基于LED的龐大產業、創新隊伍和投資,HLD的未來潛力更大。相比之下,激光雖然“全能”,卻必然受制于激光顯示窄眾應用的規模限制,在創新速度、尤其是“成本創新”上“人們的預期信心更差一些”。

即,HLD的成熟和發展,廠商對其的熱愛,更多源于對“未來”的風險平衡:無論是哪一個光源技術普及,成本是繞不過去的坎。目前,激光有較為明顯的成本瓶頸,這種背景下,支持一下HLD,就能擁有一個“風險分擔者”。

和激光投影產品發生競爭的不僅僅是汞燈和HLD技術,也包括非投影技術的產品競爭。比如,教育顯示市場,交互平板規模已經超過投影顯示、商用市場交互平板應用也在崛起,且目前的市場規模雖然不高,卻也超過了激光投影。

尤其是近年來,在電視機大尺寸化推動下,10.5/11代液晶面板線建設提速,液晶顯示進入65-75英寸經濟供給的新階段,并不斷開拓85-95英寸更大尺寸產品線。預期三五年后,全球市場可能會有高達四五千萬片每年的65英寸以上液晶和OLED顯示面板銷量。在規模概念之下,平板顯示的“經濟性”必然得到進一步的彰顯。這將成為“注重經濟”性領域,激光投影產品強勁的競爭對手。

綜合來看,無論是不斷進步的汞燈、HLD還是平板顯示,他們和激光顯示競爭的關鍵都不再于技術“多領先”(激光在投影亮度、激光投影在顯示面積成本上,顯然處于絕對優勢);而更在于汞燈、HLD的母技術LED和平板顯示“規模成本效應”更為明顯。即,說到底競爭的關鍵還是“價格”。而制約價格的關鍵,除了技術成熟度外,規模則是最直接的因素。

所以,激光投影產業,在新的“理性成長”階段的發展規律就表現為:以價格成本為核心,規模為目標,技術進步為驅動的新結構。這個結構顯著區別于此前階段,激光投影市場發展主要基于“技術創新”的邏輯。這種轉變,需要廠商們采用新的策略、方法,并擁有新的市場智慧。這一輪新規律下的較量,也將最終決定激光顯示行業誰能“最終生存下來”。

明基投影機

明基投影機 堅果投影機

堅果投影機 科視投影機

科視投影機 極米投影機

極米投影機 SONNOC投影機

SONNOC投影機 寶視來投影機

寶視來投影機 視美樂投影機

視美樂投影機 當貝投影機

當貝投影機 哈趣投影機

哈趣投影機 WAP手機版

WAP手機版 建議反饋

建議反饋 官方微博

官方微博 微信掃一掃

微信掃一掃 PjTime

PjTime