“不把更多的工作交給臺灣ODM企業,就沒辦法做下去。”某日本廠商的數碼相機業務部門負責人小聲嘟囔道。之所以這么說,是因為“在相機收益性下降的情況下,對于復合了前所未有的新功能的產品,卻無法保障滿意的開發費用及時間”。

如今臺灣ODM企業已成為相機技術開發中不可缺少的力量。曾執著于內部開發和生產的松下,也從2011年起將部分部分產品委托給了ODM大企業臺灣鴻海精密工業(Hon Hai Precision Industry,富士康)。目前在相機設計及制造中尚未起用ODM企業的廠商只剩下了身為最大相機廠商的佳能。不過,佳能從2011年夏季起投資約400億日元,開始在臺灣臺中地建設大型工廠。這意味著該工廠的完工后該公司在日本國內的相機生產將會縮小。

無反相機準備工作正穩步推進

臺灣ODM企業正在一步步穩固向無反相機擴大業務的基礎。而且還有鴻海那樣的,已開始為奧林巴斯組裝無反相機的企業。在相機ODM業務領域為最大企業的臺灣佳能(Ability Enterprise)也計劃于2013年啟動無反相機的設計業務A-1)。

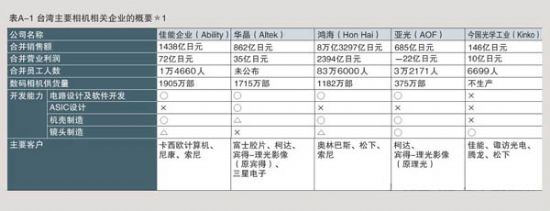

相機ODM業務大部分由4家臺灣企業及三洋電機占據(表A-1)。其中,臺灣佳能和臺灣華晶科技(Altek)供貨量最大、被視為“優勝組”,成為業內兩強。臺灣佳能的優勢在于可對日本廠商要求的設計提供極為細致的支持。這是通過采用將美國卓然(Zoran)收購至旗下的英國CSR公司以及臺灣凌陽科技(Sunplus)的信號處理LSI(ASSP)而實現的。

華晶曾負責設計并制造富士膠片2009年7月上市并熱銷的低價位相機“A170”。其特點在于擁有可憑借旗下企業設計的ASIC實現短交貨期的開發體制。華晶的主要客戶是美國伊士曼·柯達(Eastman Kodak)。因此2012年1月柯達破產的直接影響。柯達破產時華晶擁有約6億臺幣債權。

亞光的經營受累于高人工費

鴻海及臺灣亞光(AOF)存在人才方面的問題。鴻海2006年收購了相機ODM企業臺灣普立爾科技(Premier Image Technology)。剛剛收購該公司時,鴻海擁有200名左右的相機(不包括鏡頭)開發人員,而到了2011年則大幅減少到了約120人。“不習慣那里的企業文化,而且獎金也很少。干不下去了”,從鴻海辭職的人如此說。人力資源的不足限制了鴻海的接單量。

而亞光則陷入了連續虧損。其主要原因是人工費在銷售額中的比例達到約16%,這在一般為5~6%的臺灣ODM企業中出奇得高。另外,隨著柯達破產,與華晶一樣,亞光也存在約10億臺幣的債權無法收回的危險。高人工費的背景在于雇傭了薪水比臺灣技術人員高的日本員工。亞光2009年與新加坡偉創力(Flextronics International)的相機部門成立合資公司,接收了偉創力收購的原柯達相機開發及制造部門的日本員工。

此外,相機部件廠商臺灣今國光學工業(Kinko Optical)在向佳能大量供應單反相機用鏡頭。今國光學工業正在擴建工廠,計劃2013年底將鏡頭月產能從目前的350萬枚提高到500萬枚。

明基投影機

明基投影機 堅果投影機

堅果投影機 科視投影機

科視投影機 極米投影機

極米投影機 SONNOC投影機

SONNOC投影機 寶視來投影機

寶視來投影機 視美樂投影機

視美樂投影機 當貝投影機

當貝投影機 哈趣投影機

哈趣投影機 WAP手機版

WAP手機版 建議反饋

建議反饋 官方微博

官方微博 微信掃一掃

微信掃一掃 PjTime

PjTime