據洛圖科技(RUNTO)調研報告顯示,2022年在國內消費市場頗受新冠疫情等因素抑制的不利背景下,國內市場小間距LED顯示系統依然實現了貨面積達90.3萬平方米,同比增長17.1%的成績,凸顯“新型”顯示行業持續爆發的市場機遇。

其中,P1.0間距以下產品市場占比達到2.7%,平米單價下降到8.6萬左右,市場銷售額占比達到12.5%,市場規模接近翻番,正成為2022年行業高端品牌競爭的焦點。值得一提的是P1.0以下間距產品相當一部分采用micro LED級別的顯示技術。特別是嶄新興起的LED一體機市場,幾乎全部采用micro LED級別的顯示技術。

行業普遍看好,micro LED爆發在即

2023年1月份,美國CES展會上,全球彩電第一品牌三星推出了包括50 英寸、63 英寸、76 英寸、89 英寸、101 英寸、114 英寸和 140 英寸七種尺寸的micro LED電視機。其陣容相較2022年CES展會的2款產品大幅增加。同時,全球高端彩電代表品牌索尼,亦再次展示了Crystal B系列和C系列黑彩晶micro LED顯示產品。

對于小間距LED顯示行業而言,三星、索尼算是后起之秀。這些相對于本土利亞德、洲明、奧拓、雷曼等品牌進入行業更晚的“勢力”,正在通過對新型的micro LED技術的緊密布局,力圖實現“后發先至”。結合行業傳統專業品牌的持續產品創新和投入,在micro LED時代,已經形成含彩電、IT、面板和傳統LED顯示企業在內的“空前規模”的LED直顯陣營。

Micro LED技術的廣受關注,更是迎來了更多真金白銀的投入——將LED產業投資額帶入到了“百億元”項目時代。例如,廣東光大集團的東莞第三代半導體科研制造中心項目投資總額不低于150億元;三安光電在湖北的Mini/Micro LED芯片產業化項目資金額為120億;芯映光電湖北鄂州的Mini/Micro LED新型顯示器件及模組產業化項目,總投資額達80億元;京東方北京新型6代線,面向XR和Micro/mini LED應用,投資額高達290億元……

據行業不完全數據顯示,2019年以來,國內LED市場圍繞mini/micro LED產業鏈上下游的投資,包括晶圓、驅動、封裝、終端、設備與材料的布局,至少已經形成高達2000億元的項目投資預期。這些投入中大部分會在2023-2025年實現量產或者初步投產。因此,行業紛紛預計,目前嶄新的micro LED顯示時代已經跨入爆發階段。

三大技術支撐到位,micro LED顯示從容上陣

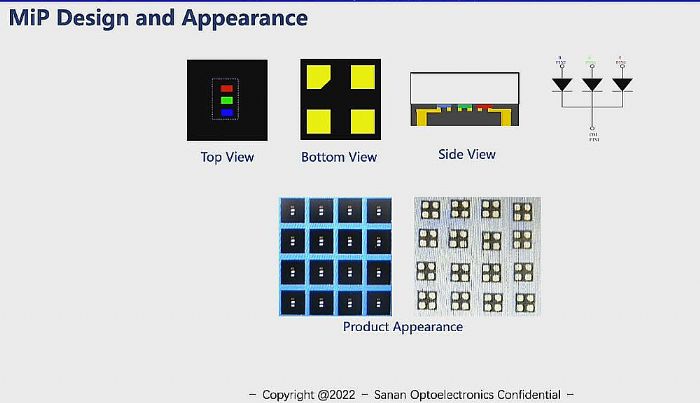

對于一項新興技術的發展過程,最大的制約往往來自于“技術”實現上。Micro LED顯示發展到今天,被市場普遍看好的原因就在于“技術上已經實現突破”:包括5-6個9水平的巨量轉移技術的實現、MiP(Micro LED in Package)封裝技術、GOB(GLUE ON THE BOARD)板膠終端技術等,構成了micro LED崛起的“三件套”。

首先,從顯示角度看,一臺4K分辨率的顯示設備需要2488萬個Micro LED芯片。這就需要micro LED顯示必須突破巨量轉移的“規模”、“速度”和“良率”瓶頸。對此,2022年,行業內領先企業,如利亞德、京東方、康佳等紛紛達到5-6個9 的良率水平,以及每秒轉移超過100顆芯片以上的速度。

且從封裝和應用角度看,COB技術直接形成小單元CELL對良率要求最高,要達到6個9以上;如果是小尺寸micro LED直顯應用屏,如智能手表顯示屏,可能需要8-9個9的良率才能滿足需求。但是,如果采用IMD以及MiP封裝技術,因為一個單體燈珠只封裝三到十幾個,最多三四十個micro LED晶體,其巨量轉移良率只需要4個9即可。

所以,行業認為如果采用巨量轉移+mip為主的技術路線,率先實現micro LED直顯在大中尺寸和工程拼接顯示中的應用,目前的巨量轉移技術已經至少滿足7-8成的應用場景和產品的大規模經濟量產需要。

第二,從封裝角度看,MIP技術最大的特點還不是“降低了巨量轉移”的難度,而是提升了下游終端的普適性。一方面,MIP技術與COB一整塊模組同時封裝不同,MiP技術是“化整為零”的思想,即保持了COB封裝在可靠性、電氣連接性上的優勢,又避免了COB色彩、檢測與修復方面的弱勢。

另一方面,MIP技術形成的燈珠結構上與LED直顯行業最廣泛應用的SMD單燈相似,只是尺寸更小。在終端化的工藝流程和材料上高度兼容SMD設備與生產線。具有下游投資小、生產組織快和市場布局靈活的特點。特別是終端產品布局上,MIP實現了一種規格的封裝器件,對應多種間距規格終端顯示屏的靈活性(比較而言,cob和IMD的封裝結構,直接固定了終端顯示屏的像素間距結構)——這種終端制造的靈活性,讓mip普遍被市場看好,更是能將micro LED顯示帶到從P0.2到P3.0以上間距的廣闊應用市場。

第三,GOB技術的廣泛開發,提升了MIP和IMD封裝器件在終端市場的品質競爭力。COB封裝的最大的優勢在于更好的防護性和可靠性。這是傳統SMD工藝不能比擬的。但是,后者在混燈、分光分色、維修、量產成本上具有顯著優勢。GOB技術即是對SMD和COB技術優缺點的兼容并蓄——通過點膠工藝,GOB相當于給原有SMD技術下的LED顯示屏做了美顏,讓其具有COB一樣的硬度和防護性。

由于MIP和IMD封裝器件亦采用SMD等表貼工藝,所以GOB技術也適用于MIP和IMD封裝器件的micro LED產品。且由于其封裝規格尺寸更小,點膠結合效果應當更佳。

綜上,巨量轉移、MIP、GOB等技術組合,相當于為micro LED在中大尺寸直顯市場的加速應用提供了一個“成本低”、“效果高”、“對既往技術和設備兼容好”、“終端規格和工藝組織更靈活”的路線選擇。三者結合構成了讓micro LED直顯進一步加速市場化的“閉環”技術路線圖。

多元應用、多元技術,催生micro LED加速崛起

未來,micro LED顯示不僅會持續開拓P1.0以下微間距顯示市場,在大尺寸一體機、高端彩電等應用中大放異彩(兆馳股份更是提出要用“家電”和“消費電子”的思想做COB顯示);也會在上至P3.0以上間距、下至p0.2超微產品廣闊規格區間迎來發展機遇。

從LED顯示角度看,無論是室內外市場都對更高清晰度,超高清有著必然的追求;這會促進越來越小的間距指標需求。同時,單位顯示面積上像素規模的增加,亦會導致對單體LED發光強度要求的下降;結合micro LED不斷提升的亮度效率,讓micro級別的新品可以廣泛適應寬闊場景下的市場需求。而采用micro或者mini級別的LED顆粒,可以大量節約晶圓、外延材料成本,實現更高的生產效率。

采用mip封裝技術結合傳統SMD工藝,micro LED能夠適應P0.2-p3.0以上間距指標顯示終端的應用;如果在結合GOB工藝,則能進一步提升其產品性能和品質表現力。采用COB技術,則可以在P1.5間距以下市場提供高端小間距LED顯示終端產品。采用IMD技術可以降低P1.0及其以下間距指標micro LED顯示的終端集成難度和設備投入成本,并亦可以與GOB結合實現更高水平的產品體驗。

同時,行業也在大力發展玻璃基板新材料,實現超微間距micro LED載板成本和可靠性的突破;采用AM主動驅動技術,提升產品的顯示品質和可靠性表現力;采用新興CMOS和TFT為代表的背板電路實現主動驅動設計方案,實現更高的產品可靠性……

總之,在技術多元、終端多元的基礎上,micro LED亦可以實現應用多元化。后者意味著micro LED不僅是超微間距產品繼續升級和普及的必備技術,也是傳統P1.0-p3.0小間距產品未來的技術升級方向。從P0.2到P3.0以上寬廣、靈活的產品市場必然決定了行業空前的發展前景——Micro LED已經表現出足夠的王霸之氣,其未來不可限量。

WAP手機版

WAP手機版 建議反饋

建議反饋 官方微博

官方微博 微信掃一掃

微信掃一掃 PjTime

PjTime