Micro-LED顯示技術因有著高分辨率、高亮度、高對比度、寬色域等優勢,備受人們關注,在AR、VR領域備受青睞。

然而,其全彩化顯示存在較大挑戰。

目前主流的RGB三色micro-LED全彩技術,不僅存在巨量轉移次數多、成本高昂、驅動控制電路復雜、不同顏色光衰不同等問題,并且由于micro-LED尺寸減小,紅色LED的發光效率急劇下降。

因此,使用單色藍光micro-LED激發綠色和紅色熒光材料實現全彩化顯示可以規避前述問題,極具發展潛力。

2023年獲得諾貝爾獎的材料——膠體量子點,因具有發光半峰寬窄、顏色可調、效率高、粒徑小等優異的性能,是配合藍光micro-LED的熒光材料的理想選擇。

量子點色轉換層需要像素化才能與藍光micro-LED陣列配合,當前實現量子點像素化的方案主要有兩種:噴墨打印和光刻。

相較而言,光刻精度更高、獲得的量子點像素更小,更適合于高PPI的AR、VR應用。

然而,當前量子點光刻技術仍存在諸多挑戰,包括發光效率低、像素精度不夠高、藍光轉換效率低、穩定性差等問題。

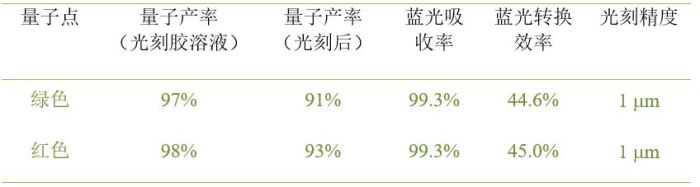

針對上述問題,湖北光谷實驗室、華中科技大學集成電路學院和光電子器件與三維集成團隊的張建兵等人與廣納珈源(廣州)科技有限公司合作,研發出高性能量子點光刻膠(QD-PR),其藍光轉換效率達到44.6%(綠色)和45.0%(紅色),光刻精度達到1 um,各項性能指標為行業領先水平。

高性能量子點光刻膠

量子點光刻膠的性能指標

基于高性能的量子點光刻膠,研究團隊實現了高精度的量子點像素。

量子點光刻像素

此外,這些量子點色轉換像素還表現出優異的穩定性,在空氣中75℃加熱120小時后仍能保留原始發光性能的92.5%(紅色)和93.4%(綠色)。

通過紅綠量子點套刻,配合藍色面光源,研究團隊獲得了高精度的基于量子點色轉換像素的靜態圖案,展示了該量子點光刻膠的顯示應用潛力。

量子點色轉換像素構成的靜態圖案

最近在量子點材料上國產化進程不斷傳來好消息,例如,8月18日山東昇典半導體新材料有限公司高精度量子點光阻新材料項目落地淄博高新區并實現研發運行。項目由臺灣專家吳逸豐為核心的量子點光阻材料研發團隊建設,昇典半導體已開始小批量生產,經測試,該產品的色純度、色轉換效率、可成膜厚度范圍、光透率等性能均優于國內外同類產品,可實現<2um的高精度LED顆粒尺寸。

飛利浦LED屏

飛利浦LED屏 聯建光電LED屏

聯建光電LED屏 威創小間距

威創小間距 洲明小間距

洲明小間距 AET小間距

AET小間距 奧拓LED屏

奧拓LED屏 aoc

aoc 青松光電LED屏

青松光電LED屏 WAP手機版

WAP手機版 建議反饋

建議反饋 官方微博

官方微博 微信掃一掃

微信掃一掃 PjTime

PjTime