三、產業鏈無序,主導之爭

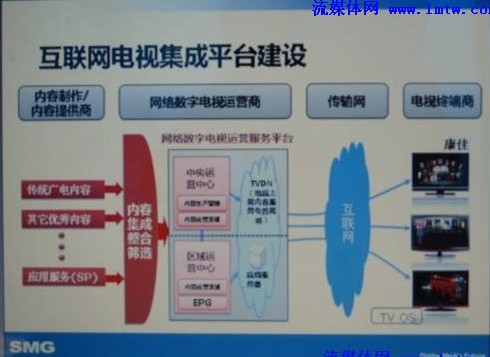

互聯網電視能在中國生根落地,突破廣電總局的政策封鎖,除了家電廠家期望借互聯網電視新概念帶動市場新品銷售,以及借此實現從產品銷售向服務銷售轉型的升級而大力推動外,牌照商也是重要推動者之一,因為如央視、百視通等廣電新媒體運營者,在傳統數字電視領域難以切入,和電信合作運營IPTV,又難以掌握用戶,雖然有收入但不掌握主導權,在未來可能會有變數,因此,按照他們的本意,也是期望能夠通過互聯網電視這一新興事物,充分利用他們的內容優勢,借助公共互聯網傳輸通路,打造一條屬于他們可控的產業利益新鏈條。于是,就出現了如上圖所述的兩頭大的互聯網電視產業鏈。

但隨著互聯網電視產業的逐步深入,這個產業鏈的一些弊端也開始逐步顯現。

首先,家電廠家和牌照運營商之間的博弈,家電廠家掌握市場,牌照商把控內容,雙方都很強勢,家電廠家想通過內容多元化,來掌握平臺(如2010年的智能電視概念);牌照商則手握政策優勢,期望廠家就范(如2010年央視曝光互聯網電視掃黃事件)。雙方都想主導產業鏈,于是家電廠家有7家,互聯網電視牌照有7張,勢均力敵的市場上便出現了這家談不攏便找那家,或者是借東家,打西家的局面。難以形成穩定的產業利益鏈,于是也導致了在商業模式探索上的混亂和困惑。

其次,電信運營商的角色定位之惑,隨著寬帶速率的提升,設想中的互聯網電視基本可以借助公共互聯網來進行傳播,在傳輸上不需要電信運營商的必然參與,進而可以避免收入和運營商的再分成。但無論是牌照商還是家電廠家,都缺少對用戶的有效控制和收費的便捷通道。尤其是后者,雖然借助外部資源,如點卡,充值等也可以達到,但收效甚微,不能形成有效的可持續付費趨勢,這對于業務的拓展是不利的。于是在后向模式不能成型的現在,吸收電信運營商的參與,無論對于拓展機頂盒的存量電視用戶市場還是一體機的增量用戶市場,都顯得極為重要。而現在來看,央視、華數等都已經開始在逐步轉變思路,前者攜手濟南廣電,后者聯手聯通。但站在電信運營商角度,這樣的參與方式,難以區別IPTV和互聯網電視在運營上的本質差別。運營商切入互聯網電視對于運營商能帶來什么更優于現有IPTV的優勢呢?而且該如何切入呢?如果沒有,那運營商積極參與的必要性何在,目前來看,還很難看清。

第三,產業鏈外風起云涌,盒子攪局。互聯網電視接軌互聯網,而互聯網則是最具創新活力的平臺,于是,中國的互聯網電視產業鏈在總局所設想的主流之外,還存在一條獨立運作的強大暗線。越來越多的視頻網站、內容版權者、終端制造商也開始窺伺這一市場。在2010年,從網尚新視覺的ETV,到樂視的高清播放機,從快播的影視盒到優朋普樂的樂播,林林總總的盒子開始充斥市場。而其或依托自身的版權內容,或借道互聯網視頻網站的資源。針對現有電視機的存量用戶市場,利用電子市場、網絡等渠道,收入更多在于終端銷售一次性利潤,而非服務盈利,其后續市場規模不可小覷。在這一形態下,由于市場主體較為分散,總局除了從內容源頭著手監管外,很難在市場中直接采取有效的監管手段。

中國的互聯網電視產業鏈兩頭大,中間過于松散,缺乏緊密的合作,牌照商和家電廠家之間都是吃一個,放一個,看一個,想一個,多元合作成為彼此利益籌碼而非目標,發展缺乏牢固性,導致勁難往一處使,這是導致目前的互聯網電視產業鏈困境的原因之一。

同時中國的商業環境還是不夠成熟,尤其涉及到意識形態,非市場的因素所起的作用太過決定性。一個政策一個條令就能熄滅一個產業的火種。于是新媒體產業從業者的不安全因素,導致了他們會不斷的往產業上游攀爬,期望通過控制產業鏈更多環節,從而最大限度來抵御政策等風險,保證自身利益最大化,于是,互聯網電視產業鏈最終都會懷抱著一個運營主導的夢想,從而碰撞出了現在產業定位的混亂。

康佳平板電視

康佳平板電視 創維平板電視

創維平板電視

LG平板電視

LG平板電視 海信平板電視

海信平板電視 WAP手機版

WAP手機版 建議反饋

建議反饋 官方微博

官方微博 微信掃一掃

微信掃一掃 PjTime

PjTime