單純的技術性觀點認為,對于任何顯示產品,分辨率永遠是越高越好!但是,當實際生活中,4K級別的液晶電視來到您身邊的時候,您真的會購買這些產品嗎?這恐怕還取決于這種新技術的經濟性,以及對于消費者的“真實意義”有多大。

2012年4月,液晶之父夏普正式發布了采用IGZO(銦鎵鋅氧化物半導體)材料的新型高分辨率液晶面板產品,包括:32寸的4K*2K分辨率的顯示器面板(140ppi)。不過,針對這款面板產品的用途,夏普并未刻意提到電視機,而是說首先會應用在一些專業領域。

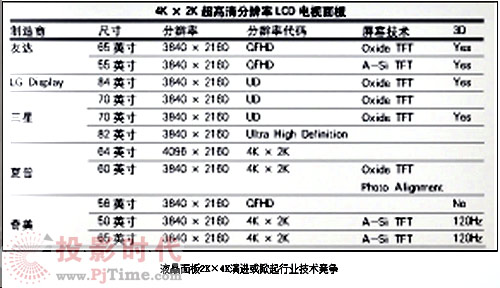

同樣是今年4月,采用友達4K面板的東芝首款大屏幕(55英寸)裸眼3D電視在全球市場開始發售。6月底,東芝又推出了去掉“不成熟的裸眼3D”功能的簡潔低價版(當然是相對低價了)的4K新品。以目前的統計結果來看,東芝這步棋雖然沒獲得銷量規模的提升,但是卻在“利潤”表現上使得業內同仁羨慕不已。所以,今年秋季新品中,創維、康佳、LG、索尼等彩電企業都鎖定了“4K”概念。

創維中國區營銷總部總經理劉耀平表示,預計超高清電視將占創維2012財年下半年(今年9月至明年3月)彩電銷量的10%。創維計劃九月份推出4K電視。索尼即將推出80英寸液晶電視,也將具備4K超高清顯示分辨率,其售價達到30000美元(約合人民幣19萬多)。LG發布的新型號為84LM9600的84寸超高清LCD電視,也是4K分辨率,售價達2.2萬美元。康佳國內推出的84寸電視機產品也采用4K分辨率,不過價格略低,為80000元人民幣左右。

除此之外,在邊緣設備上4K也在成為焦點。索尼在年初的時候推出過一臺型號為BDP-S790的藍光播放機,號稱具備了4K播放的能力,雖然目前沒有合適的4K BD片源。同時,索尼下一代PlayStation 4游戲主機也將支持4K分辨率,索尼已經承諾為其生產4K游戲和電影。BIRTV2012展會上,日本企業JVC展出手持4K攝像機HMQ10,這是面向專業制作人是的一款小巧的4K攝像產品——這種產品的出現意味著4K攝錄設備可能大規模普及和應用:因為小體積、輕巧結構本身可視為技術更為成熟和適合廉價普及的產品。

分析認為,自今年5月,國際電信聯盟(ITU)發布了超高清電視的標準建議以來,4K概念在家用消費領域的突起,已經意味著一個嶄新的“家用顯示時代的到來”。雖然參考高清產品普及走過的漫長路程,4K產品的前路依然漫長,但是期待之聲已經不絕于耳。那么在廠家大力推崇之下的4K,真的就那么好嗎?

2K 32寸液晶尚未普及

4K超高清,是一個美好的愿望。但是在談論下一代產品之前,必須看一下例往高分辨率產品的普及狀況。首先就是“至今為普及的1080p全高清32寸液晶電視”。

雖然在大尺寸液晶,哪怕是39英寸或者42英寸的產品上,2K,1080p全高清產品已經占據絕大部分市場份額。但是32英寸產品的分辨率還集中在1366*768上。小尺寸液晶電視分辨率市場提不上去的原因是多方面的:需求、價格、廠商動力等等。但是至少在技術上,32寸全高清的實現是沒有問題的。

最早的全高清32寸液晶電視在09年已經出現。但是時至今日,32寸全高清電視的售價依然高于非全高清產品50-100%。500元到1500元的價格差距,對于大多數售價在1500-2500元的32寸液晶電視而言不是一個小數目。而在觀看效果上,全高清和非全高清32英寸液晶電視的差距不大,甚至可以用“很難看出差別”來形容。這就導致了消費者對價格更高的全高清32英寸液晶電視并不感興趣。

研究表明,32英寸液晶電視的市場主要集中在需求廉價電視的家庭;采購第二臺電視、臥室和書房電視的家庭。前者自然對產品價格的在意程度超過了對性能指標的追求。后者,由于是采購一款輔助性的產品,往往也不追求性能指標的高端性。

高清電視、全高清電視、4K超高清電視都是平板時代,特別是液晶電視普及以來的產物。但是這并不意味著超高清分辨率技術的產品在早前的CRT時代不可以制造。

在上世紀九十年代末期,17英寸純平CRT電腦顯示器的分辨率就可以達到1600*1200——這個數字的點距和清晰度指標與現在21英寸液晶顯示器流行的1080P分辨率的水平相當。但是考慮到顯示器有效面積的大小17英寸CR T顯示器的分辨率一般被設置為1024*768。而對于更大一些的CRT顯示器,2K級別的產品并不少,其點距也達到了驚人的0.21毫米以下。

實際上,CRT技術在面向PC和TV的顯示產品上,不存在不能支持高清的問題。這也是05年到07年國內彩電市場推出很多高清32寸寬屏幕CRT電視的技術基礎。CRT電視的真正弱點在于屏幕尺寸無法經濟性的提升到36英寸以上,同時不能實現平板式的超薄設計。

但是,在相當長的歷史時期內,CRT彩電并沒有突破600電視線的分辨率。國內彩電市場大多數CRT彩電產品長期的分辨率水平設計是參考主要內容源:電視節目和DVD的分辨率,并最大限度保持產品經濟性條件下的產物。是一種市場選擇的結果,而不是追求技術表現極限的結果。這也就導致了尺寸小的電腦CRT顯示器的分辨率長期高于同樣顯示技術的TV產品的事實。

32寸液晶和CRT電視在分辨率問題上的選擇,證實了市場需求的價值決定產品技術選擇的經濟規律。這規律也適用于4K產品。

目前,高分辨率液晶顯示器呈現出兩頭熱的趨勢。

在手機和平板電腦、PC等小尺寸產品上,高分辨率盛行。甚至,數英寸的手機屏幕也能達到1080p的分辨率水平,和20英寸的PC顯示器、很多大尺寸液晶電視機相當。蘋果為此還給自己的手機顯示器起了一個名稱,叫做“視網膜”屏幕:意思是說,其高分辨率密度下的顯示能力,已經超過人類眼睛視網膜的感知水平。

高分辨率產品的另一個熱點在于,今年新興的大尺寸液晶電視上。目前號稱擁有4K分辨率的顯示產品主要是顯示畫面55英寸、65英寸、80英寸、84英寸的液晶電視,以及100英寸甚至更大畫面的電影投影機。在超大的畫面上,分辨率過小,會產生“畫面顆粒感、網格化”的困擾。這是大尺寸顯示產品追求高分辨率的緣由。

而從經濟性角度考慮,任何一款顯示產品都有其最佳的“經濟性”分辨率。經濟分辨率與顯示設備的常見觀看距離密切相關。最佳的觀賞效果是看不出顯示畫面是由顆粒像素構成的。實現這樣的效果的前提是像素距離(點距)更小。點距是顯示畫面面積與分辨率的比之。此外,人眼能分辨的最精細距離與觀看的遠近還有關系。觀看距離遠,能分辨的最小距離也就更大,反之亦然。

所以,手機顯示器需要很高的分辨率,也就是需要更小的點距:因為手機一般都是近眼觀看,觀看距離在15厘米上下。電腦顯示器的點距也會小于TV產品,因為電腦顯示器的觀看距離在40到50厘米左右。但是,32英寸液晶電視的點距可以更大一些,也就是分辨率更小一些,因為他的觀看距離高達2-3米。對于最近大量上市的80英寸級別的液晶電視,觀看距離也不過5米左右,自然需要跟高的分辨率降低隨顯示面積增加而增大的點距,從而保障一個理想細膩度的畫面效果。

事實上,局部畫面細膩度比較,84寸的4K液晶電視和42英寸的現在主流的1080p全高清液晶電視是完全一致的,因為他們的點距相同。但是84英寸產品觀看者站的更遠,所以感覺上畫面更細膩一些——如果這種點距大小沒有超出人類眼睛在那個距離上的分辨能力。

由此可以看出,對于高分辨率引起的畫面效果變化的判斷,需要結合畫面尺寸和觀看距離這兩個必須參數才能得到正確的結論。同時更高分辨率的產品亦必須擁有適合的片源,才能真正發揮它的效能。

目前,主流的液晶電視機產品,除了32英寸主要采用1366*768的分辨率外,其他產品均主要采用1920*1080的分辨率,也就是全高清1080p分辨率。從實踐的角度看,現在液晶電視大多數產品的分辨路水平已經達到適當觀看距離下人眼的分辨力極限。在50英寸以下電視機上推行更高的分辨率產品,對于畫面提升的意義不大——這就如同全高清標準在32英寸級產品上始終難以普及一樣。

事實上,4K產品的主要意義在于縮減大尺寸產品的點距和面向裸眼3D。

70、80英寸的大尺寸液晶電視和顯示設備,雖然在家庭用戶中的需求量不大。但是,一旦擁有這樣的需求,消費者自然是“高端享受型”客戶。那么廠商就必須提供與這種市場需求相匹配的顯示性能,這就是4K。

對于裸眼3D技術,一個不能忽視、同時也不能避免的問題就是“顯示裸眼3D畫面必須以成倍犧牲顯示設備的顯示精細度”為代價。因此,在東芝55英寸裸眼3D電視上,實現裸眼3D效果下的高清顯示,就至少需要4K級別的分辨率——如果沒有4K技術,裸眼3D顯示器就不能實現高清的3D效果。犧牲了高清的裸眼3D也就會失去市場價值。

雖然,對于大型電視盒裸眼3D,4K技術是如此的必要,但是這兩種應用短期難成彩電市場的主流。

超大電視機體積巨大,需要更大的客廳。這對于全球消費者都是一個巨大的考驗。同時,這類產品價格昂貴,達到普通彩電的數十倍,消費經濟性明顯不足。這些原因都會使得70/80英寸分量級的彩電只會是少數人和少數特殊應用場合的寵兒,而不會真的走向普及。

在裸眼3D的市場需求上,不僅要面臨3D片源不足的困境,也要面臨現有裸眼3D效果不佳的技術瓶頸。東芝雖然力推此種產品,卻也并沒有拒絕沒有裸眼3D功能的4K電視的上市。后者的出現,恰恰證實,大幅增加成本的裸眼3D并不真的適合市場。

因此,指望著大尺寸電視或者裸眼3D來推動4K液晶的普及是不現實的。

如果4K技術的液晶顯示產品要普及,廠商不僅要證明4K的電視機、PC顯示器效果更好(事實上,這一點已經很難做到);還要證明新技術產品的成本經濟性。

研究數據表明,消費市場能夠為4K技術承受的成本上揚程度是20-50%。只有達到這樣一個成本控制水平,在消費市場4K液晶才能站住腳,成為市場的主流產品之一。而如果要取代傳統1080p產品,4K技術液晶顯示產品則要證明傳統產品已經不夠用,或者不具有價格優勢。

全高清32寸液晶難以普及的關鍵就在于成本過高。42寸全高清液晶普及的原因則在于1366*768分辨路的42寸液晶電視成本也不會低多少。大眾市場首先是一個價格敏感市場,而不是技術敏感市場。如果沒有可以承受的價格,再好的產品也難以普及。目前七八十英寸的液晶電視雖然大量采用4K技術,但是售價高昂,被比作一輛汽車、或者一套房子的首付:這樣的價格普通市場絕難接受。而即便是東芝55英寸級的4K產品,售價也超過55英寸液晶市場均價的兩倍,只能成為少數人的奢侈品。

更為重要的是同樣的液晶顯示尺寸,4K產品的成本一定高于2K產品。因此,在4K片源難求,4K功能實際無法使用的背景下,2K產品只要稍稍有所經濟性,哪怕是20%的價格差,4K產品都難以成為主流。

另外,本著觀看距離抵消像素距離的理論,在討論4K普及的時候,還必須注意消費者是不是真的需要這種產品,這種產品是不是真會帶來畫面效果的改善。至少在30-40英寸級產品上,2-3米的觀看距離上,4K對畫質的提升(不考慮裸眼3D這個不成熟的技術)并不明顯。

目前,雖然4K的聲音,在彩電產業界已經逐漸高漲起來,但是大多數產品還集中在大尺寸產品上。如果彩電產業真心要推動4K的產品普及,首要要做的事情,莫過于在主流尺寸上推出4K產品。在實現這一點之前,任何關于4K彩電普及的討論都不過是紙上談兵、畫餅充饑。因此,4K前途如何,現在任何斷言都還尚早。

康佳平板電視

康佳平板電視 創維平板電視

創維平板電視

LG平板電視

LG平板電視 海信平板電視

海信平板電視 WAP手機版

WAP手機版 建議反饋

建議反饋 官方微博

官方微博 微信掃一掃

微信掃一掃 PjTime

PjTime