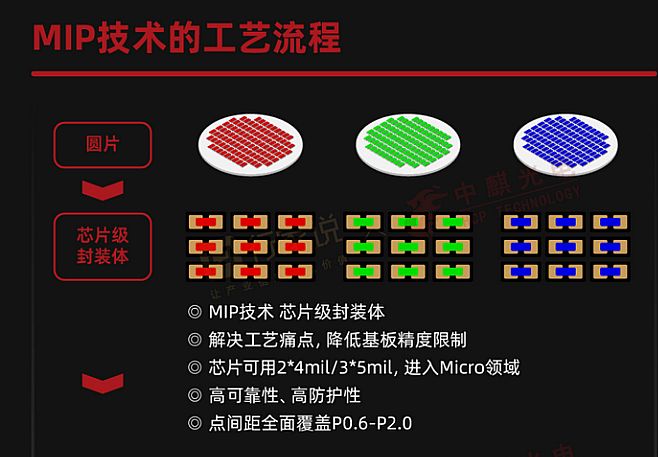

2023年以來,MiP(Micro in Package)封裝技術在小間距LED直顯市場火熱升溫。作為一種新的獨立器件封裝結構,MiP號稱能完美繼承“表貼”工藝產業鏈,實現低成本的技術迭代。行業市場關于MiP和COB兩大技術的“未來”關系的討論亦逐漸升溫。

MiP和COB能力和問題,或將都“重疊”

MiP和COB二者有競爭關系嗎?從MiP目前推出的產品看,其大多數與COB技術的小間距LED直顯產品重疊。特別是MiP將表貼工藝進一步引入超微間距縱深市場,即P1.0以下市場的產品布局,更是帶來“直接競爭關系”。

據介紹,COB技術在P1.0以下市場目前的占比超過5成。P1.0以下超微間距,另外的市場份額則主要被“四合一(IMD,也被稱為MiP in one技術,多合一器件)”占據。——超微間距市場COB主打性能,多合一技術主打一定的成本優勢,并兼容“表貼”工藝。MiP技術在超微間距市場的應用則剛剛起步。

同時,近年來COB產品技術隨著成本降低、市場接受度持續提升。P1.5級別產品滲透率也已經達到20%左右。未來在P2.0以下市場,COB產品有望占據3-5成的需求占比。這與MiP技術,在大間距方向可以向P2.0甚至P3.0-4.0延伸的趨勢也具有“很大的間距市場重合”。

除了“間距市場”重疊之外,更為重要的是MiP和COB在“問題”端也有很大的重合:例如,目前二者都是較高成本的代表。特別是在超微間距市場,COB面臨的巨量轉移問題,MiP并非沒有——只不過作為獨立器件,其在形成三原色燈珠和最終形成顯示終端的過程中,分兩次處理了“轉移密度”的問題。但是,這不解決“超微間距下,單位顯示面積需要巨量器件”的實質性難題。

亦,即便兼容和采用“表貼”工藝,MiP獨立封裝器件在超微間距產品上,也是“超高端的表貼”,而不是等同于“P10”產品那種表貼對設備、材料和工藝的需求。——如P0.5間距產品,無論是COB還是MiP,本質都是需要“高難度巨量轉移”的。

行業專家指出,超微間距市場“沒有捷徑”。在這樣的前提下,行業企業傳統的選擇就是COB為主導——因為,COB技術具有產業流程更短、終端產品可靠性更高的優勢。更適合行業企業獨立掌握和開發高難度的集成技術。而在更大的間距指標上,MiP和COB的制造難度都會降低,二者將主要競爭“成本和體驗”的差異。這方面MiP或許可以更多發揮“表貼”工藝的優勢。

一個是升級,一個是替代:找準定位

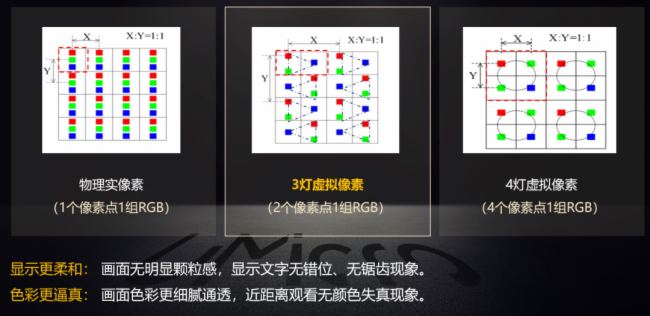

對于MiP和COB的技術關系,洲明科技認為,COB和MiP并非對立關系,而是相輔相成的兩種技術——MiP是“產業替代”,COB為“產業升級”。

▲洲明MIP產品

▲洲明COB動態像素產品優勢

首先,從MiP的核心優勢看,其最大的意義是將mini/micro LED晶體顆粒引入到“傳統表貼和獨立RGB器件占主導的市場之中”。即,如果P2.0以上產品要實現更小的LED晶體顆粒的導入,其RGB器件的封裝工藝就必須適配新的微縮化的LED晶體顆粒和外延技術。這種改進的產物就是MiP。

即,以mini/micro LED技術為基礎的MiP,替代部分傳統的RGB LED燈珠產品。這是在LED產品光效持續升級市場背景下,行業的必然選擇。這一點的意義是COB技術無法做到的。

其次,COB產品的核心優勢,除了可靠性、堅固性、顯示性能等之外,更包括“產業流程”上的優勢。對于LED顯示而言,COB不僅是一種封裝技術,也是一種終端成型技術。即從外延片開始到終端CELL,COB通吃了。

這對于超微間距、更小的間距時代,降低“制造鏈條長度”、提升中高端產品市場的“技術集中度”有巨大的好處。COB產品,即是體驗效果上的進步、也是產業鏈上的重新整合、還是間距指標升級的助力。其作為“小間距LED向更小間距開辟新市場”的升級性產業特點不言而喻。

另一方面,MiP和COB兩者的進一步發展都需要解決“巨量轉移”、“micro LED”晶體品質和一致性、超微結構修復等上中游的共通問題。事實上,很多行業專家,將MiP看做是單一RGB封裝的COB技術。這與此前IMD等多合一被看做是“只包含幾個像素點的COB”技術,具有異曲同工的意味。

“到底是MiP化整為零好,還是COB集零為整好,需要產業實踐來檢驗。具體的,就是需要上中游技術能力,最終發展到何種水平來檢驗。”從這一點看,MiP和COB二者似乎又在合作“做一件事情”。

兩條腿走路,市場眼下的“理性”選擇

行業企業創顯光電表示,其目前在MiP和COB兩種封裝技術上都有技術沉淀,因為這兩種技術各有優勢,都值得“深入發展”。——這一態度,也幾乎是目前包括上游、中游和下游,行業龍頭對MiP和COB技術的共同選擇。

一方面,已經具有成功的COB技術能力的企業,不會放棄自己的技術優勢和前期投入。但是,MiP可能在P1.0以上,平替傳統RGB LED燈珠,將mini甚至micro LED導入市場的可能性,讓其必須跟蹤MiP技術的發展。而超微間距上,客戶選擇的差異性,也必然會給MiP帶來可行的探索空間。

另一方面,對于并未進入超微間距LED市場,或者不具有COB技術能力的終端企業而言,跟進MiP技術,是其進入mini/micro時代必然的“唯一路線”。其相關產品投入的熱情,僅取決于MiP在傳統間距市場的競爭力、特別是成本競爭力表現。

“客戶群和技術能力,決定了不同企業在MiP和COB上的態度差異——但是,現在沒有人去否定某一個技術的未來!”業內人士表示,多年前“基于SMD產品的缺點,行業大力研發COB技術;這兩年,基于巨量轉移的難度,又提出MiP方案;未來技術和工藝的進步,是否會帶來更新的方案,或者現有方案的殊途同歸,沒有定數”。

按照業內人士的普遍觀點看,現在LED直顯行業的主要風險之一就是“創新迭代太快”。這樣的背景下,選邊站隊如果錯了,那么“換道”的時間空間可能就很少。對于頭部企業而言,多個技術路線齊頭并進是“更好的風險中和性選擇”。

成熟市場,成本競爭是眼下的關鍵

自2021年MiP概念被提出,其市場發展非常迅速。2023年已經出現“行業全面關注、重點產品悉數落地”的格局。但是,這一時期內,也是COB技術快速發展的階段:

行業企業表示,目前COB已達到“最佳效應點”,只待配置和成本之間的平衡點實現質的突破,COB便能大規模鋪開。預計,小間距LED典型應用市場,明年COB的市場替代率將達到15%-16%,兩三年之內有望達到35%~50%的替代率。——即,自2021年開始計算,5年左右,COB產品渴望有5倍以上的市場成長。

特別是在目前P0.5及其以下市場“應用目標不明”的背景下,行業競爭圍繞P0.7以上產品展開。市場除了對顯示效果有要求外,對產品可靠性、長期穩定性、供應成熟性、成本競爭力都有相應要求。在成熟市場中COB的先發優勢非常明確。這是MiP除了技術之外,最重要的競爭挑戰。

綜上述,MiP和COB兩大技術已經同臺競技,但卻不是“生死PK”。這更像一臺大戲,有了更多主角,在更多喜劇沖突下更為精彩的格局。“合作多于競爭,共性問題多于個例問題,各自有獨特優勢市場”,短期內MiP和COB將是“行業進步必須的兩條腿”。

飛利浦LED屏

飛利浦LED屏 聯建光電LED屏

聯建光電LED屏 威創小間距

威創小間距 洲明小間距

洲明小間距 AET小間距

AET小間距 奧拓LED屏

奧拓LED屏 aoc

aoc 青松光電LED屏

青松光電LED屏 WAP手機版

WAP手機版 建議反饋

建議反饋 官方微博

官方微博 微信掃一掃

微信掃一掃 PjTime

PjTime