如果有人問近一段時間液晶顯示器市場最熱門的話題是什么?“對比度”的受關注程度肯定會拔得頭籌。長期以來,液晶顯示器的對比度一直在300∶1~500∶1之間徘徊;仿佛突然之間,市場上就冒出一種1600∶1的顯示器,緊接著2000∶1,甚至5000∶1(液晶電視機)大關都相繼失守。就在我們驚詫四位數對比度的同時,我們也對一個新的名詞“動態對比度”產生了疑問,如此夸張的參數到底是如何得來的呢?

對比度的“來歷”

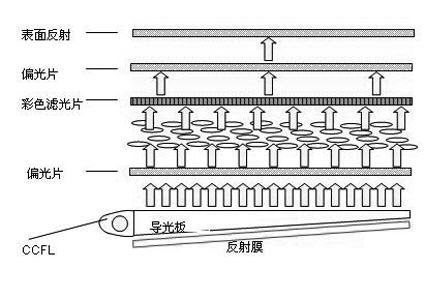

在正式介紹對比度概念之前,我們先來給大家復習一下液晶顯示器的工作原理(圖1)。

圖1 液晶顯示器也就是我們常說的LCD,它的工作原理是:背光模塊可以看成均勻的面狀光源,發出的背光通過偏光片之后再經過液晶分子層(控制液晶分子的偏轉角度進而控制不同的灰階亮度),然后透過彩色濾光片(分離出R、G、B三原色),經過第二道偏光片,最后射出(人眼看到圖像)

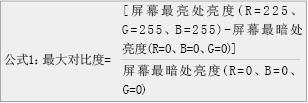

對比度這個概念早在CRT(Cathode Ray Tube:陰極射線管)顯示器時代就有了,專業的說法是屏幕中最亮像素的亮度減去最暗像素亮度再除以最暗像素亮度,其具體的計算公式是:

但在很多場合因為最暗處亮度的數值實在太小,為方便起見,常認為白色畫面亮度與黑色畫面亮度的比值(近似值)就是對比度。

按照上面的計算方法,對數學敏感的讀者很快就意識到液晶顯示器在全黑屏幕下并不是完全意義上的“黑屏”,此時依然會有部分光線透射出來,否則屏幕的對比度數值上就會趨向于無窮大。

事實上也是如此,即使液晶分子處于“完全關閉”的狀態*依然不能實現無光的黑屏,這時透射出來的細微光線大約會有0.1~1.0cd/m2的亮度,這就是我們常說的“黑不下來”的情況。黑不下來帶來的負面效果是顯而易見的,專業領域的處理會令影像在暗處失真,工程師的“所見”未必就是“所得”;對于普通用戶來說,在欣賞圖片或者電影的時候,深色部分泛白,顏色缺乏過渡,有時甚至會嚴重影響顯示效果。

*注釋:“完全關閉”在工程學上是指控制液晶分子的偏轉角度,讓光線完全不能通過,但實際上并不能遮擋住全部背光。

康佳平板電視

康佳平板電視 創維平板電視

創維平板電視

LG平板電視

LG平板電視 海信平板電視

海信平板電視 WAP手機版

WAP手機版 建議反饋

建議反饋 官方微博

官方微博 微信掃一掃

微信掃一掃 PjTime

PjTime