橫跨深圳市寶安區和光明區的茅洲河,水清岸綠、魚翔淺底,優美清澈的河道儼然成為周邊市民游玩嬉戲的好去處。“從前的臭水溝民房都變成了如今的‘江景房’了。”市民紛紛感嘆道。

這是深圳水環境治理成效的一個重要縮影。

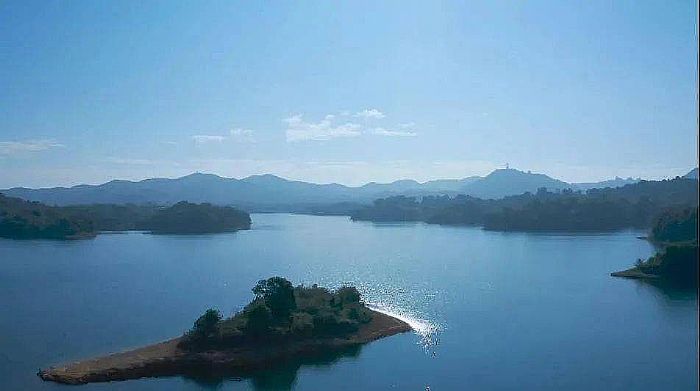

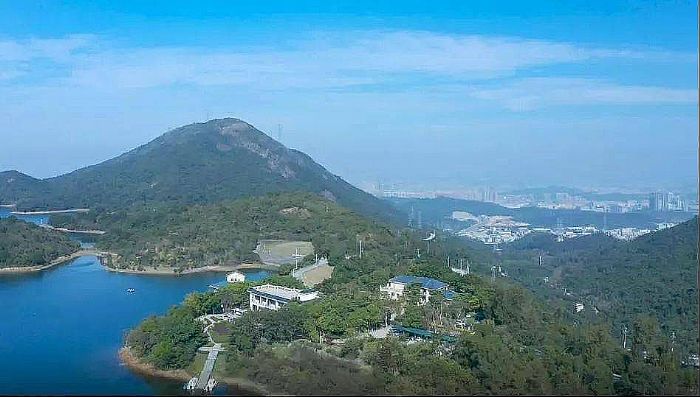

深圳共有177個水庫、大小河流共計約362條。如今,深圳的每個水庫、每條河道都成為了城市的一道靚麗風景。

水利萬民。深圳正通過“管理模式創新+智慧化手段提升”,在全國走一條獨具深圳特色的智慧水務發展之路。日前,深圳智慧水利(務)先行先試任務已通過水利部驗收,總體評定為優秀,其中水庫智慧監管、智慧排水入選水利部智慧水利先行先試成果目錄。

從前巡檢2小時現在只要3分鐘

“2002年我剛到水庫上班,經常要開車到幾公里外的西麗湖度假村抄水表,落后極了;20年后,水庫里那些浮子式水位計、雨量計、流量計等前端設備都變成了自動采集,數據也能實時入庫,并且自動生成報表,簡直不要太方便。”

今年44歲,從小在深圳長大的何建寧是深圳西麗水庫的一名管理員。他每天上班的第一件事就是登錄智慧水庫管理系統,查看西麗水庫實時的水情、雨情和大壩安全性態:水庫當日的來水供水水量水質怎么樣,機電設備和前端感知設備是否運行正常,有無險情預警等都是何建寧每天要關心和處理的事務。

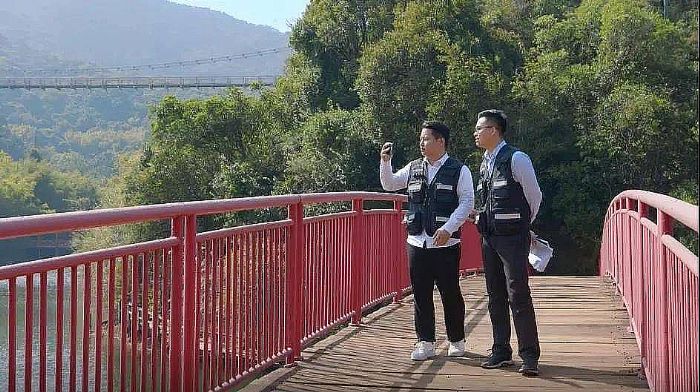

西麗水庫管理在使用信息化技術手段后,帶來的最大幫助是能夠自動巡檢和提前預警,大大提高了工作效率。“當遇上暴風雨天氣,巡檢人員免受風吹雨打,通過前端水情雨情感知設備就能了解實時水位與雨量;若有預警信息,系統會自動報警,管理員會立即根據系統信息了解詳情并馬上派發電子工單,讓相關負責人前往處理。以機電閘閥日常巡檢為例,以往2個小時才能完成的巡檢工作,現在通過系統虛擬巡檢只需要3分鐘。”何建寧說。

西麗水庫又名西瀝水庫,被稱為深圳“四大水缸”之一,始建于1960年,集雨面積29平方公里,水庫面積2.78平方公里,總庫容3238.81萬立方米。

如今,新搭建的信息系統可以便捷獲取相關數據,如西麗水庫周邊居民是否可正常供水、水庫水質是否達標等,幫助管理員快速應對和決策處理。

難忘的三天三夜“孤島堅守”

像西麗水庫這樣正在被信息化技術改變的水庫不止一個。

位于鹽田區與坪山區之間的三洲田水庫是深圳海拔最高的水庫,也是深圳少有的“云端水庫”,這里常年云遮霧繚,幽靜清緲,被譽為深圳的“世外桃源”。然而正是由于海拔地勢高,每當汛期臺風暴雨來襲,三洲田水庫都成為影響下游河道和市民安全的重要因素。

“水庫在山上,當時不僅停水、斷電,通訊和交通也全部中斷,人進不來也出不去,三洲田成了一座‘孤島’。”說起三年前那場抗擊臺風山竹的經歷,三洲田水庫管理員曹彬彬仍然心有余悸。

2018年9月,臺風山竹嚴重影響深圳,為了確保三洲田水庫和下游河道居民的安全,曹彬彬與水庫全體職工經歷了三天三夜難忘的“孤島生存”。

山頂水庫素有如“充電寶”一般蓄水、放水的調控功效。當暴雨瓢潑之時,水庫一方面要充當蓄水池,避免暴雨與下游河道水流疊加從而造成內澇;一方面水庫自身將面臨極大的庫滿垮壩風險,需要一邊蓄水、一邊實時根據水位變化決定是否泄洪放水。

在臺風來臨前3天,曹彬彬與同事做好了充足準備:提前騰出庫容(通過碧嶺水往坪山河干流泄洪)、準備充足的搶險物資,做好水工建筑可能發生的險情應對準備。然而,當山竹肆虐之時,水、電、通信和交通全部中斷,在那樣的環境中,工作人員連正常履職都非常艱難。

“三洲田水庫屬于高山水庫,防洪壓力特別大,但是作為水務工作者,當時我們滿腦子就是如何確保水庫安全以及下游人民群眾生命財產安全。”曹彬彬回憶道。

危急時刻,曹彬彬與同事緊急啟用備用電源,克服雷電干擾下電壓不穩定導致的設備反復啟停等各種不利因素,三天三夜72小時里,水庫工作者不顧風雨頻繁外出巡檢、每小時報送一次水雨情,以供各級部門決策參考,力爭把水庫防洪調蓄功能發揮到極致。

這場“戰斗”對每個水庫守護者都是一次歷練和考驗。當年這場臺風是1983年以來對深圳市影響最大的臺風,短時間內帶來極端強降雨,尤其是當時的預警監測手段相當有限,水庫調度決策主要是憑個人經驗,人為因素干擾大,決策缺乏科學性、系統性和客觀性,對水庫管理者自身的心理承受能力、應變處置能力有很高的要求。而如今,隨著深圳智慧水務系統和感知設備的建立和完善,曹彬彬們更加有底氣和信心了。

現在,智慧水務面向預報、預警、預演、預案能力要求初步搭建了水庫管理系統,能夠計算出未來可能的降雨量及其所帶來的水庫庫容的增量,可以輔助三洲田水庫管理人員調度、決策,并提前預判。

“未來,通過感知體系的不斷完善,水庫的運行管理將更聰明、更智慧、更高效,再面對山竹這樣的強臺風惡劣天氣,我們也能從容應對。”曹彬彬說。

建設有深圳特色的智慧水務系統

水庫管理和抗災防澇只是水務行業的一個領域和分支。事實上,近年來,為保障民生、提升市民幸福感,深圳在河道治理、居民供水、用水等所有涉水領域都做了改革和創新。

兩年多前,深圳便開始率先探索用新技術驅動水務業務的數字化轉型。2019年,《深圳市水務行業信息化建設指導意見》在全市印發,明確了全市智慧水務建設的路徑。2021年,市水務局與華為簽署了全面深化戰略合作框架協議,提出雙方要依托智慧水務一期工程在城市智慧水務應用場景、水務數據治理實踐、水務數字化轉型等領域深化合作,力爭打造在全國可借鑒可推廣的深圳解決方案和實踐經驗。

智慧水務一期工程以新型智慧城市和數字政府建設頂層規劃和水利部智慧水利頂層設計為指引,結合深圳涉水事務一體化管理的實際,不斷深化頂層設計,優化搭建智慧水務總體框架和技術架構。確立1個指揮決策中心、“六水共治、工程管理、政務運行”3大智慧應用版塊、N個數字化場景應用的“1+3+N”智慧水務總體框架;明確智慧水務建設以數據治理為核心,全面梳理水務業務流程和業務全景圖,立足水務職責職能,落地業務場景數字化的技術路徑;逐步形成具有深圳特色的智慧水務頂層設計框架、技術架構和成體系的方法論。截至目前,深圳智慧水務在智慧調度、智慧管理和智慧服務等方面的建設已經初具成效。

深圳市水務局信息辦副主任吉海告訴記者,水務是民生行業,水務治理是城市治理的重要組成部分。當前水務工作面臨著管理要素增加的挑戰,以及人民對城市美好生活向往的需求,管理手段必須轉型改革以適應新時期水務治理的需要。智慧水務便是推動水務治理體系和治理能力現代化、實現水務轉型發展的重要抓手。

當前深圳智慧水務建設的重點是水務資產數字化和業務場景數字化,也就是打造水務數字底座,重點推進水量平衡、水旱災害防御、工程項目管理、工單管理、水環境達標等業務場景數字化。

數據治理是智慧水務建設的核心,通過數據治理形成的水務數字底座是業務場景數字化的基礎。在數據治理工作中,水務資產“一物一碼”、數據資源“一數一源”需要貫穿始終。吉海說,“一物一碼”就好比人的身份證,以往信息化建設有很多系統和數據是孤立的,現在有了“一物一碼”,水務管理對象就被賦予了身份,每一個碼都是唯一的。在各個應用管理中,數據就能夠關聯和聯動,還能把所有基礎數據、業務數據進行打通,當數據能夠高效流動時,就能有效支撐業務場景,挖掘管理問題,從而產生更大的價值。

圍繞水務履職履責的重點,結合深圳特色和水務行業特點,打造典型實用的業務場景。比如通過工單系統,推動現有水務設施設備管理標準線上化,將這項業務所涉及的管理表單、流程、崗位、人員、巡檢路線等業務規則內置到系統中,進一步理清管理職責,支撐業務閉環管理,實現了水務設施設備“繡花針式”高品質運維管理。

比如水旱災害防御系統主要是圍繞城市防洪排澇的需求,抓住水位這條主線,結合氣象局氣象預報的信息和地形數據、水務對象空間關系,建立雨量、水位邏輯關聯,實現水庫、河道、內澇風險分析,支撐水安全保障。

比如水量平衡系統主要是圍繞水循環的全鏈條,全面歸集了從雨水、東江引水、水庫蓄水、水廠取水供水、用戶用水、污水排放及處理、再生水利用、河流海洋的水量數據,通過統計分析精準定位用水損耗等問題,發現可以挖潛提升的環節。

信息化是用技術將人、事、物聯系在一起,從而產生價值。水務信息化的重點,是基于水務業務和管理鏈條,將管理要素進行全面整合,將管理環節進行協同聯動,將水務數據進行關聯分析,打造應用場景數字化,倒逼管理模式創新和轉型,提升水務治理能力。

未來,深圳會像保護眼睛一樣保護水環境、守護水安全,用“智慧”呵護綠水青山、提升人民群眾的幸福感。

未來,你覺得深圳會是什么樣?你對深圳的水務發展有什么樣的愿景?

曹彬彬說:“未來一定是大數據時代,深圳這座創新城市也會在數據的互聯互通下發展得更加智慧;而通過感知體系的不斷完善,未來的深圳水務也會發展得更聰明、管理得更高效。此外,我還希望大家能養成惜水愛水節水的意識,從而合力推動我們深圳水務事業高質量可持續發展。”

何建寧認為:“深圳是一座包容創新的城市,未來的深圳將更加貼近市民、更加親近大自然原生態,集科技時尚與自然生態于一身;未來的深圳水務建設也會更加智慧、高效;水務管理更加精細和智能。”

真視通

真視通 億聯

億聯 奧威亞錄播

奧威亞錄播 WAP手機版

WAP手機版 建議反饋

建議反饋 官方微博

官方微博 微信掃一掃

微信掃一掃 PjTime

PjTime